最終更新日:2018年3月15日

歴史展示室1は、稲城の原始古代から江戸時代の歴史資料を展示しています。

| 展示テーマ | 時代など | 展示内容 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 稲城の歴史の舞台 | 地形と自然環境 | 稲城の地形と自然環境の概要 |

| 2 | 赤土のなかの文化 | 旧石器時代 | 旧石器時代の遺跡と文化、出土石器 |

| 3 | 多摩丘陵に生きた人々 | 縄文時代 | 縄文時代の遺跡と文化、土器と石器 |

| 4 | 稲作文化のひろがり | 弥生・古墳時代 | 弥生時代の遺跡と文化、横穴墓など |

| 5 | 武蔵国分寺と瓦谷戸窯跡 | 奈良・平安時代 | 武蔵国分寺と瓦谷戸窯跡の様子 |

| 6 | 延喜式内社と古代の仏像 | 平安時代 | 稲城の延喜式内社と古代の仏像 |

| 7 | 武士の活躍と中世の山城 | 鎌倉・室町時代 | 武士の活躍と市内にある中世山城 |

| 8 | 中世稲城の信仰と文化 | 鎌倉・室町時代 | 板碑の分布と中世の信仰遺跡 |

| 9 | 江戸幕府と稲城の村々 | 江戸時代 | 江戸時代の稲城六か村の様子 |

| 10 | 大丸用水と新田開発 | 江戸時代 | 江戸時代の大丸用水と新田開発 |

| 11 | 近世地域文化の展開 | 江戸時代 | 江戸期の絵画・陶器・仏像・石仏など |

| 12 | 江戸時代後期の政治情勢 | 江戸時代 | 村々の治安維持、政治情勢など |

歴史展示室1

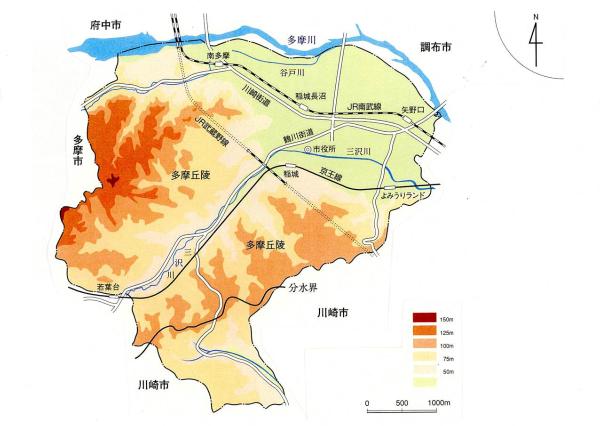

稲城の地形は、万葉の歌人たちが「多摩(たま)の横山(よこやま)」と詠んだ多摩丘陵と多摩川沿いの平坦地から構成されます。稲城の歴史の舞台となった地形と自然環境について、写真パネルと地形図などで見ていきます。

稲城の地形

遺跡の発掘調査で見つかった土器や石器などの道具を展示し、稲城に住んでいた人々がどのような暮らしをしていたのか紹介しています。土の中には原始古代の人々が使っていた道具や家の跡が残っていることがあり、その時々の生活の様子をうかがうことができます。

縄文時代の土器(多摩ニュータウンNo.471遺跡)

縄文時代の生活の様子(東京都埋蔵文化センター提供)

弥生時代になると、米づくりがひろまり、青銅器(せいどうき)や鉄器(てっき)の使用も始まります。平尾台原遺跡(ひらおだいはらいせき)からはこの時期の住居跡や墓の跡が発見されていて、弥生時代から古墳時代にかけて大規模な集落があったことがわかりました。発掘調査で発見された土器や青銅器を展示しています。

弥生時代の土器

古墳時代の家の跡

奈良時代になると、稲城の地は武蔵国多麻郡(むさしのくにたまぐん)に属しました。大丸では武蔵国分寺(むさしこくぶんじ)用の瓦を焼いた窯(かま)が築かれます。実際に大丸の窯で焼かれた瓦や窯の実物大模型を展示しています。平安時代になると、延喜式内社(えんぎしきないしゃ)という古社(こしゃ)がつくられ、穴澤天神社(あなさわてんじんじゃ)、青渭神社(あおいじんじゃ)、大麻止乃豆乃天神社(おおまとのつのてんじんしゃ)などの歴史が始まります。

また、仏教文化が地方に広まり、常楽寺(じょうらくじ)や高勝寺(こうしょうじ)にこの頃の仏像が残っています。

瓦窯の大型模型

高勝寺 木造観世音菩薩立像(もくぞうかんぜおんぼさつりゅうぞう)

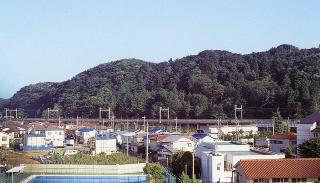

鎌倉時代になると、関東では多くの武士団(ぶしだん)が群立していました。稲城周辺では、秩父党小山田一族(ちちぶとうおやまだいちぞく)の稲毛三郎重成(いなげさぶろうしげなり)が支配していました。市内にはこの時代に属する山城として、小沢城(おざわじょう)、大丸城(おおまるじょう)、長沼城(ながぬまじょう)が造られました。山城の写真パネルや実測図を展示してます。

小沢城跡の遠景

発掘された大丸城跡

中世を代表する石造物に板碑(いたび)があります。板碑は供養塔(くようとう)で死者の追善や後世の安楽を願って造られました。稲城では古い集落や古道に沿って分布しています。また中世の信仰遺跡として、平尾の入定塚(にゅうじょうづか)と十三塚(じゅうさんづか)があります。入定塚の発掘調査の出土品などを展示しています。

妙覚寺の板碑(みょうかくじのいたび)

平尾の入定塚(にゅうじょうづか)出土の銅銭

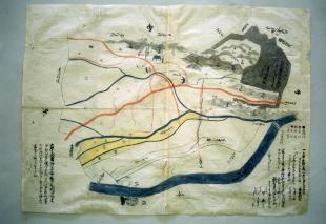

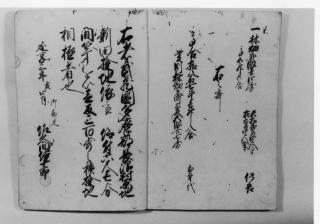

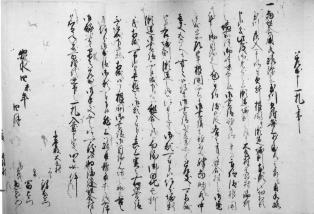

江戸時代になると、稲城地域では六か村の枠組みが定着します。長沼村、矢野口村、大丸(おおまる)村、百(も)村、坂浜村、平尾村の六か村です。村の中では、名主(なぬし)、組頭(くみがしら)、百姓代(ひゃくしょうだい)の村方三役(むらかたさんやく)が村政(そんせい)にあたりました。江戸時代に書かれた古文書(こもんじょ)から、当時の暮らしを見ていきます。

大丸村絵図

長沼村の検地帳

大丸用水(おおまるようすい)は、江戸時代に造られた農業用水です。大丸村の多摩川から水を引き入れ、下流9か村の水田を潤しました。利用する村々では、用水組合をつくって、共同で管理・運営にあたりました。関係する古文書(こもんじょ)や用水の水路図を展示しています。また、江戸時代中期からは年貢(ねんぐ)の増収を目的として、新田開発(しんでんかいはつ)が進められました。

大丸用水の様子

大丸用水の普請関係の古文書

江戸時代につくられた絵画、陶器、仏像、石造物から地域文化を見ていきます。坂浜村で焼かれた玉川焼(たまがわやき)と呼ばれる陶器は、江戸時代後期から明治時代にかけてつくられ、江戸方面でも販売されました。写真パネルや石造物の模型で当時の地域文化を紹介します。

玉川焼の茶碗

江戸時代の庚申塔の模型

稲城市 教育部 生涯学習課

電話:042-377-2121