歴史展示室2

歴史展示室2は、稲城市の明治時代から現代の歴史資料を展示しています。

| 展示テーマ | 時代など | 展示内容 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 明治維新と稲城地域 | 明治時代 | 明治維新の時代、行政区画の変遷、地租改正など |

| 2 | 近代教育の変遷 | 明治・大正時代 | 江戸時代の教育、小学校などの近代教育制度の変遷 |

| 3 | 私塾教育の展開 | 明治・大正時代 | 窪全亮の奚疑塾と小俣勇造の和算塾など |

| 4 | 稲城村の誕生 | 明治・大正時代 | 稲城村の誕生、三多摩の東京府移管、日清・日露戦争 |

| 5 | 大正デモクラシーの時代 | 大正・昭和時代 | 関東大震災、南武線、多摩川原橋、生活の近代化 |

| 6 | 戦争の時代と稲城村 | 昭和時代 | 世界恐慌の影響、火工廠多摩火薬製造所ほか |

| 7 | 戦後復興と稲城の農業 | 昭和時代 | 農地改革、農業協同組合の設立、農業の復興 |

| 8 | 戦後初期の青年・婦人たち | 昭和時代 | 青年団、婦人会の発足と活動の様子 |

| 9 | 稲城村から町・市へ | 昭和・平成時代 | 押立地域の合併、稲城町、稲城市への変遷 |

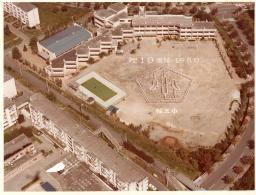

| 10 | 旧稲城第五小学校の歴史 | 写真と記念品 | 閉校した旧稲城第五小学校の歴史と写真・記念品 |

| 11 | 旧稲城第八小学校の歴史 | 写真と記念品 | 閉校した旧稲城第八小学校の歴史と写真・記念品 |

明治時代以降の稲城

明治維新の時代

江戸時代には幕府領または旗本領(1万石以下の家臣)であった稲城の村々は、明治時代になって新政府の支配する新しい時代が幕を開けました。行政区画の変遷、公平・公正な租税賦課を目指した地租改正作業などを、当時の資料をもとに紹介します。

近代教育の変遷

近代的な教育制度は、明治5年の学制の公布に始まります。稲城地域では明治6年から小学校の教育が始まります。当時の教育は、江戸時代からの寺子屋や私塾での教育をふまえたものでした。小学校の古写真や学校教育の変遷表から見ていきます。

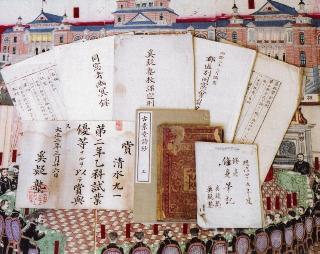

私塾教育の展開

明治時代の頃は小学校教育と並行して、私塾教育も盛んでした。漢学者の窪全亮が創設した私塾「奚疑塾」は小学校卒業者を対象にして、習字、読物、作文、算術、英語などが教えられました。また関流和算の指導者小俣勇造は、多くの青年たちに和算の指導を行ないました。奚疑塾や和算塾の関係資料を展示しています。

稲城村の誕生

明治22年に六か村が合併して「稲城村」が誕生します。このとき押立村は当時新しくできた多磨村に属していました。明治26年には三多摩地域が神奈川県から東京府に移管されます。明治時代の後半からは日清・日露戦争が起こり、稲城でも大きな影響をうけました。稲城村のなかには戦争の記念碑や招魂碑が建てられました。

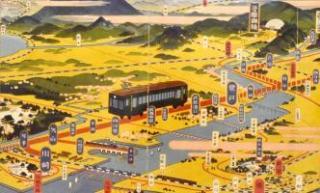

大正デモクラシーの時代

大正時代になると、人々の生活が徐々に近代化していきました。大正12年の関東大震災では大きな被害を受けましたが、その後、昭和2年には南武鉄道が川崎から大丸まで開通し、昭和10年には多摩川原橋も開通します。この頃には電灯、電話、郵便など生活の近代化がすすみます。

戦争の時代と稲城村

戦争の時代に突入すると、その影響は村の中にも現れます。大丸では、昭和12年から陸軍火工廠の火薬工場の建設が始まり、火薬がつくられるようになります。空襲が激しくなると、学童の集団疎開が始まり、稲城のなかでも、品川区の山中国民学校の学童約200名が六つのお寺に分かれて疎開しました。

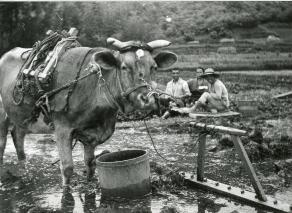

戦後復興と稲城の農業

戦争が終わって、GHQの主導により農地改革が推し進められました。農業協同組合が設立され、稲城の農業は徐々に復興します。戦争の時代に減少した稲城の梨栽培も少しずつ復活します。

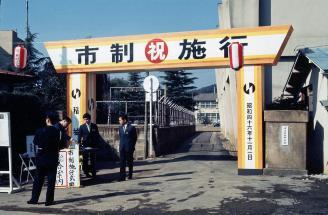

稲城村から町・市へ

昭和24年に、旧来から交流のあった南押立地域が稲城村に合併されました。昭和32年には人口増加を受けて、稲城町となりました。さらに昭和46年には東京都の25番目の市として稲城市が誕生します。このときの人口は36,800人でした。

旧稲城第五小学校・第八小学校の歴史

郷土資料室のあるふれんど平尾は、元は稲城第八小学校でした。平成14年4月に第八小学校と第五小学校が統合され平尾小学校となりました。閉校した両小学校の歴史について、写真と記念品などの資料で紹介します。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市郷土資料室

〒206-0823 東京都稲城市平尾1-9-1

電話番号:042-331-0660 ファクス番号:042-331-0660

稲城市 教育部 生涯学習課へのお問い合わせ