平尾の古民家

イベントカテゴリ: 講座・教室(学ぶ・聞く)

古民家の一般公開

月に2回、古民家の母屋と土蔵を公開します。

- 開催日

-

令和8年2月4日(水曜日) 、2月28日(土曜日)

- 開催時間

-

令和8年2月4日(水曜日)午前9時30分から午前11時30分まで

令和8年2月28日(土曜日)午前9時00分から正午まで - 開催場所

-

稲城市平尾2-45-19

- アクセス

-

バス

- 京王相模原線「稲城駅」または「若葉台駅」から「新百合ヶ丘駅」行 「平尾」下車、徒歩5分

- 小田急線「新百合ヶ丘駅」から「稲城駅」または「若葉台駅」行 「平尾」下車、徒歩5分

注釈:駐車場はありませんので、車での来場はご遠慮ください。

古民家の概要

古民家の詳細はデジタルアーカイブズでもご確認いただけます。

この古民家は江戸時代後期に、平尾村の名主の住宅として建てられたものです。

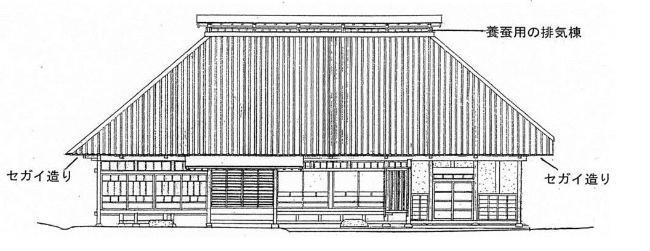

母屋

天保14年(1843年)建造。木造平屋建て寄棟造り萱葺き。約38坪(約125平方メートル)(9間×5間)。名主の格式を示す構造が見られます。

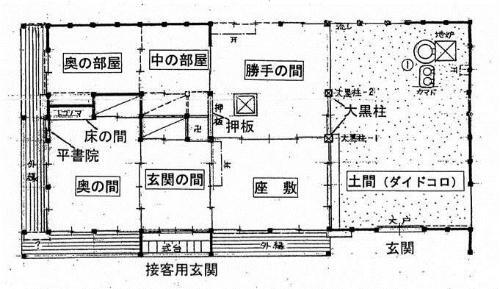

特徴1 接客用の玄関がある

民家正面の向かって左側に、接客用の玄関があります。名主の家であるために、幕府の役人などをむかえるための、接客用の玄関が造られました。玄関の構造は、農家の場合、名主だけに許された式台や舞良戸がつき、格式のある構造となっています。一般的な玄関は、向かって右側にあり、玄関が二つあることになります。

特徴2 軒下のセガイ造りの構造

軒下の部分を見ると、セガイ造りの構造が見られます。一般的な民家より高くて深い軒下を造り出し、この部分に板張りの天井を造っています。一般的な農家の軒下の構造は垂木の上に萱材をのせるために、軒下の萱材を直接見ることができます。板張りのセガイ造りとすることで、名主の格式を示しています。

特徴3 奥の間にある床の間と平書院

奥の間は客座敷として使われた部屋です。この部屋には、床の間と平書院が設けられています。床の間は奥行き1尺5寸で脇は押入れとなっています。平書院は明り取りの障子が入るのみで、棚板は付きません。どちらも簡素なつくりですが、名主の格式を示す構造が見られます。

土蔵

明治26年(1893年)建造。土蔵造り二階建て。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市郷土資料室

〒206-0823 東京都稲城市平尾1-9-1

電話番号:042-331-0660 ファクス番号:042-331-0660

稲城市 教育部 生涯学習課へのお問い合わせ