関流和算(せきりゅうわさん)と小俣勇造(おまたゆうぞう)

江戸時代の関流和算

江戸時代に発達した日本独自の数学を和算といいます。日本ではすでに飛鳥時代の頃に中国から数学が導入されましたが、盛んにはなりませんでした。その後、戦国時代から江戸時代初期にかけて、築城・土木普請・検地・経済の発展などにより計算の必要が増し、中国の算書の影響をもとにして和算が発達します。この江戸時代に発達した和算の創始者ともいうべき数学者が関孝和です。関孝和が考案した和算は、江戸時代前期に盛んとなり、関流和算とよばれました。

関流和算の指導者、小俣勇造

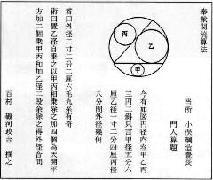

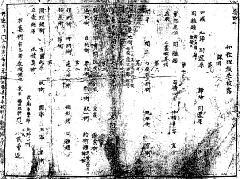

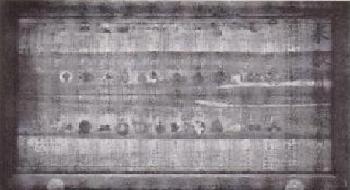

稲城地域では、明治期の関流和算の指導者として、小俣勇造が著名です。小俣勇造は、天保11年(1840年)10月4日、矢野口村に生まれました。年少の頃より算術を学んでいましたが、独習の限界を感じて、明治10年(1877年)に東京に遊学し、福田理軒(順天堂求合社という和算塾を開いていた)から関流の和算を学びます。この東京遊学に前後した時期から、矢野口村において和算の指導を始め、弟子たちは遠近をとわず、大変多かったといいます。また弟子たちによって穴澤天神社(稲城市矢野口)、大国魂神社(府中市)に算額が奉納されます。明治18年(1855年)には、『数理図解』を著わしました。このような小俣勇造の業績は、明治30年(1897年)7月に弟子たちによって穴澤天神社境内に建立された「小俣君寿碑」という頌徳碑によって知ることができます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市郷土資料室

〒206-0823 東京都稲城市平尾1-9-1

電話番号:042-331-0660 ファクス番号:042-331-0660

稲城市 教育部 生涯学習課へのお問い合わせ