大丸用水 江戸時代の歴史を中心として

大丸用水の歴史

大丸用水は、稲城市大丸の多摩川から取水して川崎市登戸まで流れる用水で、江戸時代以降、稲城市域の村々及び下流の村々を潤す大変重要な農業用水として維持・管理されてきました。用水の開削時期については、明確な史料はありませんが、江戸幕府の年貢の増収を目的とした大規模な治水・利水政策の一環として、17世紀頃につくられたと考えられます。周辺地域では、江戸時代初めに二ヶ領用水や府中用水などの開削工事が行われており、この時期に多摩川流域の各地で大規模な用水の開削が行われたことがわかります。また延亨3年(1746年)の古文書(川崎市・佐保田家文書)によると、元禄12年(1699年)以来大丸用水組合による修繕資材の負担が行われていたことが記されていますので、少なくともその成立が17世紀まで逆上ることは間違いありません。

大丸用水の流路

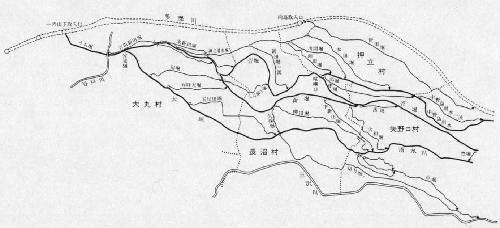

用水の流路の概略は次のようなものです。取入口は、大丸の「一の山下」(現在の南武線多摩川鉄橋のやや上流)にありました。多摩川に長さ約100間(約182メートル)の取水堰を築き、ここでせき止められた多摩川の水は横幅二間(約3.6メートル)の用水圦樋(用水を引き入れるための水門の樋)から取り入れられました。取水された水は、まずうち堀を通って分量樋へと向かいます。分量樋は、大丸村用の用水と他村用の用水を分けるために付設された樋で、堀幅は大丸村用1に対して他村用2の割合に分けていました。ここで分水された大丸村用の用水は大堀と呼ばれ、大丸村の南部を潤したのち長沼村・矢野口村を流れ、さらに川崎方面に向かいます。一方他村用の用水は大丸村の東部で菅堀と新堀に分かれます。新堀は長沼村の中央部を横切る形で流れ、また菅堀は村の北部を迂回するような形で流れたのち押立村方面に向かって、喧嘩口と呼ばれる分水口でさらに三つの流れに分かれます。このようにいくつかの流れに分水された用水は、さらに網目状に分かれて矢野口方面から下流の川崎地域の村々の水田を潤しました。

用水を利用した村々

大丸用水を使った地域は、江戸時代には稲城市域の4村(大丸村・長沼村・押立村・矢野口村)と川崎市域の5村(菅村・中野島村・菅生村・五反田村・登戸村)でした。これらの村々は、橘樹郡と多摩郡という二郡にまたがり、支配領主も異なっていましたが、大丸用水を利用するという点では一致しており、「大丸用水九ヶ村組合」を組織していました。この用水組合の最も重要な仕事は、用水の維持・管理で、用水堀自体の修繕、用水堰・圦樋などの施設の修繕が行われ、これらの普請に使う資材は各村々で負担しました。また用水の利用にあたっては、しばしば水争いが頻発しました。水争いの内容は、夏場の渇水時の水の配分をめぐるものや、多摩川の用水堰の設置をめぐるものなど様々で、村々ではそのつど幕府へ出訴して裁定を仰ぎました。

現在の大丸用水

江戸時代から維持・管理されてきた大丸用水は、現代ではしだいに農業用水としての機能を失いつつあります。現在の管理は、昭和27年8月に設置された「大丸用水土地改良区」が行っていますが、用水を利用している耕作地の面積は年々減少しているのが現状です。水田の減少によって不要となった用水は埋め立てられたりして、その様子も変わってきていますが、最近では、新たに親水公園として整備されてきており、貴重な水辺として生き続けています。

- 大丸用水の水路図(稲城市史上巻より作成)

- 水争いの古文書(佐保田家文書)

- 用水修繕の古文書(芦川家文書)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市郷土資料室

〒206-0823 東京都稲城市平尾1-9-1

電話番号:042-331-0660 ファクス番号:042-331-0660

稲城市 教育部 生涯学習課へのお問い合わせ