多摩川の鮎漁(あゆりょう)

多摩川中流域の鮎漁

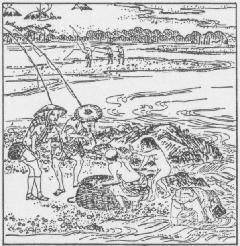

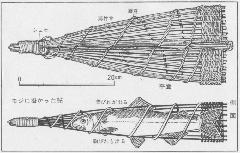

稲城市は多摩川の中流域にあたり、昔からいろいろな川漁が行われてきました。多摩川中流域に生息する多くの種類の魚は、昔の人々にとって貴重な食料源となりました。特に鮎は商品価値が高く、各種の漁法が発達しました。稲城周辺の多摩川で行われた鮎漁には次のようなものがあります。釣竿や置釣による釣漁法、弾ね網、投網、待ち網、代網などによる網漁法、箱目鏡や漁船を使っての突き漁法、そして鵜飼です。

多摩川の鮎漁の歴史

多摩川の鮎漁については、すでに鎌倉時代から文献に登場しますが、有名になるのは江戸時代になってからで、江戸城への鮎上納が始まってからです。八代将軍吉宗は御留川と言って御用の鮎漁以外の漁を禁止したこともありました。歴代の将軍や明治天皇、皇族の人々も、たびたび多摩川をおとずれ、鮎漁を楽しんでいます。明治時代以降は、多摩川は自由な漁場となり、屋形船による鮎漁見物なども発達しました。この頃に鵜飼が行われるようになり、昭和初年まで続けられました。府中市の四谷、是政から鵜匠を頼んできて、大丸、東長沼、押立、矢野口の多摩川で鵜飼が行われました。ほとんどは昼間で徒歩使いで、1人の鵜匠が2匹の鵜(海鵜)を使い、勢子(網を引く人)2人が鵜先網を引いて鵜飼漁が行われました。このような鵜飼の様子は屋形船によって見物されました。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市郷土資料室

〒206-0823 東京都稲城市平尾1-9-1

電話番号:042-331-0660 ファクス番号:042-331-0660

稲城市 教育部 生涯学習課へのお問い合わせ