塞の神(さいのかみ)行事

塞の神行事の歴史

1月1日を正月(大正月)というのに対して、1月15日を小正月といいます。これは月の満ちる15日を区切りと考えられていたものが、中国からの暦術の影響によって、しだいに1日が正月として祝われるようになったためで、旧来の15日は小正月と呼ばれるようになりました。小正月には様々な行事が行われましたが、そのうちの一つに塞の神行事があります。

塞の神行事は、正月の松飾りや注連飾りを一か所に集めて焼くもので、全国的に行われている行事です。各地で呼び名が異なり、ドンド焼き、左義長、サイト焼き、サイトバライなどと呼ばれています。この行事には、火を神聖視する信仰がみられ、燃やした火に体をあてると体が丈夫になるとか、燃やした火で焼いた団子を食べると病気をしないとか、火に書き初めをかざして高く舞いあがると字が上手になるとかいわれています。

東日本の地域では、道祖神の信仰とむすびついている場合が多くみられます。道祖神は、悪霊の侵入をふせぐ神であり、村境や辻に祀られることから行路を守る性格ももっています。

稲城市の塞の神行事

稲城市内では、昔から各地域のなかの小字ごと、あるいは講中ごとに塞の神行事が行われてきました。昭和20年代に一部地域で中止になったり、消減してしまったところもありますが、昭和40年代・50年代に復活して現在に至っています。復活後は、実施組織や内容・日程・規模などが変化しているところが多くみられます。そこで昔からの塞の神行事をここに復元してみましょう。

昔の塞の神行事(矢野口・坂浜地域の場合)

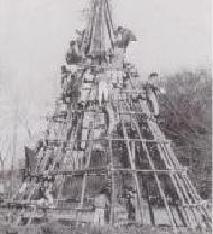

塞の神の小屋づくり

七草が過ぎた頃から、小中学生などの子どもたちが中心となって、小屋(注釈:櫓(やぐら)とも言う)の材料となる竹・木・ワラなどを調達し、各家々を回って正月の飾りものを集めます。11日頃になると、塞の神の小屋をつくります。竹や木で小屋の骨組みを円錐形につくり、そのまわりをワラや飾りもので囲みます。小屋が完成すると、中にドウロクジンの石を祀ります。

小屋が完成してから

小屋が完成してから燃やすまでの数日間は、子どもたちが小屋の中に寝泊まりして、小屋を守ります。これは他地域の若者がきて、小屋に火をつけたり、御神体のドウロクジンの石を盗んだりするからです。

マユ玉団子

13日頃に塞の神行事の時に焼いて食べるマユ玉団子をつくります。

小屋を燃やす

14日または15日に小屋を燃やします。燃やす時には、子どもだけでなく大人も集まってきます。燃やす火に木の枝にさしたマユ玉団子や餅をかざして焼きます。この団子や餅を食べると、1年間無病息災で、また書き初めを燃やして高く舞いあがると字が上手になるといわれました。燃やした火がおさまると、中からドウロクジンの石を取り出して、またどこかに埋めて隠します。

塞の神行事、昔と今の違い

実施組織

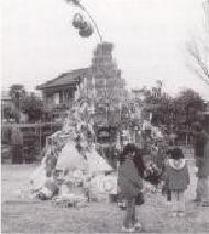

昔は小中学生などの子どもが主体でした。今は大人が中心で子どもが手伝うようになりました(大人は各地区の青少年育成地区委員会、自治会など)。実施の規模が、講中や小字単位から地区単位へと広くなり、塞の神の小屋の大きさも、昔より大きくなりました。

実施日程

昔は7日過ぎから準備を始め14日か15日に燃やしました。今は準備も燃やす日も15日に近い土曜日・日曜日、祝日に実施しています。大人の都合に合わせて日程が決まります。

実施内答

昔は塞の神の小屋に寝泊まりしたり、他地域の小屋に火をつけたり、御神体のドウロクジンの石を盗みあったりしましたが、今ではこのような風習はほとんどありません。

実施場所

昔は塞の神行事を実施するための決まった場所がありましたが、今では公園・空き地・田んぼなどで、回りに人家が接していない場所を選んで実施しています。塞の神行事は、現代杜会に合わせて急速に変化してきました。それは、行事の内容が変化したり、消減していたものが、新しい形で復活したりと様々ですが、各地域での伝統を残して、現代に生きつづけています。

引用参考文献.『稲城市の民俗(一)』『稲城市史下巻』

塞の神行事の日程について

-

塞の神行事の日程

令和8年の塞の神行事の日程はこちらをご確認ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 児童青少年課

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地

電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781

稲城市 子ども福祉部 児童青少年課へのお問い合わせ