芦川家文書(あしかわけもんじょ)

大丸地区の大丸交差点近くにある芦川家では、江戸時代の古文書152点を所蔵しています。古文書の内容は、検地帳、村明細帳、村絵図、大丸用水関係文書、訴訟関係文書などで、江戸時代の大丸村の様子や、そこで生きた農民のくらしぶりを知ることができる史料といえます。古文書の作成年代は、延宝元年(1673年)から明治3年(1870年)までの197年間で、その間に大丸村の村役人を務めた芦川家に保存されていたものです。貴重な近世文書の中でも、特に重要な基本史料を紹介します。(なお芦川家では、明治時代以降の近代史料も保存しています。)

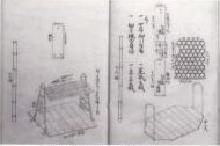

大丸村絵図(芦川家文書96)

天保7年(1836年)に作成されたもので、新田・河川・道路・山林・堤境などが色分けして描かれています。また多摩川の河川敷の様子、大丸用水の流れ、用水の中につくられた樋の位置、円照寺の前にあった高札場の様子、原地新田などが明らかになりました。

武蔵国多摩郡大丸村原地新田検地帳(芦川家文書2)

幕府の勘定奉行神尾春央が延享3年(1746年)に実施した新田検地により作成された検地帳です。検地帳には、土地の一筆ごとに名所(所在地名)、位付け(上田・中田・下田等)、反別(土地一筆の面積)、名請人(耕作者あるいは耕作権者)などが記載されています。この史料から、従来入会地であった山林・原野が開発され、個人持の土地に分割されたことがわかります。

差出申一札之事〔玉川ニ落入候用水路普請願ニ付〕(芦川家文書10)

大丸地区の多摩川から取水してつくった大丸用水は、流域九か村の水田を潤す農業用水であり、用水組合を組織して維持・管理が行われていました。この史料は、多摩川の洪水によって用水取水施設が破壊されたために、安永4年(1775年)に九か村の代表が用水組合に復旧を願い出た史料です。大丸用水の存在が当時の農業にとって必要不可欠なものであったことを示しています。

関東向御取締御出役手控(芦川家文書133)

江戸時代中期以降は、零細な農民が増え、村を離れる者が増加しました。農村や都市の治安は悪化し、それに対応する取締組織として、「関東取締出役」という役職が置かれました。この史料には、関東取締出役が回村し、活動する際の具体的な方法等が記されています。

大丸村五人組御仕置書上帳(芦川家文書138)

五人組は、近隣の五戸によってつくられた治安維持や年貢徴収における連帯責任のための組織であり、村落生活の相互扶助機能ももっていました。この史料は明治2年(1869年)に作成されたもので、領主による諸種の禁制事項が列挙され、農民にこれを厳守することを誓わせたものです。

武蔵国多摩郡大丸村明細帳(芦川家文書152)

明治3年(1870年)に作成されたもので、大丸村の全体像を知ることができる史料です。反別、石高、検地、社寺、用水普請、家数、人口、農間余業などが記載され、当時の村内の様子がわかります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市郷土資料室

〒206-0823 東京都稲城市平尾1-9-1

電話番号:042-331-0660 ファクス番号:042-331-0660

稲城市 教育部 生涯学習課へのお問い合わせ