獅子舞(ししまい)

獅子の頭をつけて舞う芸能を獅子舞といいますが獅子頭につけた布に2人が入って舞う形が一般的で盆・正月・春秋の例祭などの祭りに広く見られます。

これに対して1人で獅子頭をつけて踊る獅子舞が東北・関東地方に伝えられています。関東では、1頭の雌獅子と2頭の雄獅子が1組になって舞うもので、三匹獅子舞(一人立ち風流獅子ともいう)といわれています。都内では現在休演中のものも含めると84か所で三匹獅子舞が伝えられており、特に奥多摩町、青梅市、桧原村、八王子市などの西部地域に多く見られます。

市内では、矢野口(穴澤天神社)、東長沼(青渭神社)、百村(竪神社)、大丸(大麻止乃豆乃天神社)の4か所に三匹獅子舞が伝えられましたが、現在は矢野口と東長沼だけで行われています。

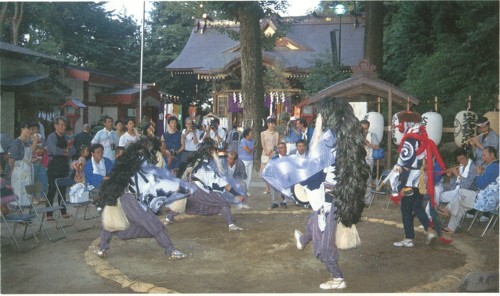

青渭神社獅子舞(市指定文化財)

東長沼の青渭神社獅子舞は、毎年10月1日の例大祭の日に奉納されます。その由来についての資料は残っていませんが、大正4年から23年間中断していたものを昭和12年に復活し現在に至っています。江戸時代中頃の安永4年(1775年)に青渭神社祭礼に奉納された獅子舞がもとで起きた事件について記録した古文書が残っており、この時期よりさかのぼることは確かなようです。獅子の構成は大獅子、求獅子、女獅子の三頭で、大獅子には剣形の角、求獅子にはねじれ形の角がつき、女獅子には角がつきません。いずれも額に玉を頂いています。これら3頭の獅子は、武州御嶽の神、鎮守青沼の神、相州大山の神をかたどるといわれます。獅子といっしょに踊る天狗は丸く太い赤襷をかけ、右手に団扇、左手に瓢単をもっています。3頭の獅子と天狗は神社本殿前につくられた土俵を中心として舞います。

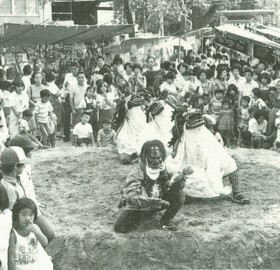

穴澤天神社獅子舞(市指定文化財)

矢野口の穴澤天神社獅子舞は、毎年8月25日の例大祭の日に奉納されます。獅子舞の由来についての資料は残っていませんが、青渭神社獅子舞と同じく江戸時代の初期から中期あたりにはすでに始められたと思われます。昭和10年代に一時中断しましたが、20年代後半には復活し現在に至っています。獅子舞の構成は大獅子・求獅子・女獅子の3頭の獅子と天狗によるもので、青渭神社獅子舞とほぼ同じ舞いがみられます。祭礼当日は矢野口自治会館から穴澤天神社本殿前の土俵まで行列しますが、特に神社の石段を舞いながら登る姿は勇壮そのものです。

どちらの獅子舞とも獅子や天狗の他に、はやし方として笛吹・貝吹・歌方などが登場し、その場を盛り上げます。五穀豊穣・厄除け・雨乞い等の祈願として神社の境内で行われた獅子舞は農民の願いの表われであると同時に、娯楽の少なかった時代の楽しみでもありました。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市郷土資料室

〒206-0823 東京都稲城市平尾1-9-1

電話番号:042-331-0660 ファクス番号:042-331-0660

稲城市 教育部 生涯学習課へのお問い合わせ