孝子長五郎(こうしちょうごろう)の墓

孝子長五郎の墓(東京都指定旧跡)

押立の共同墓地の中に孝子長五郎の墓があります。墓の一角には、長五郎の経歴を記した石碑(頌徳碑)が建っています。

長五郎は押立村に生まれた農民で、母に孝養をつくしたことで近郷に知られ、江戸時代の中頃の寛保元年(1741年)に幕府より褒賞されました。親孝行の賞として銀子20枚を与えられ、さらにその後この付近の空閑地とその開墾料を与えられた長五郎は、田地2町余りを開墾したと言われます。この土地は共同墓地の西側一体で、「孝子面」と呼ばれていました。

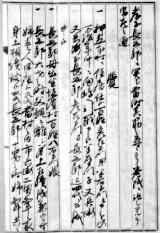

このような孝子長五郎に関する話は、言い伝えによるところが多く、関係する資料はほとんど残っていませんが、頌徳碑を建立する際に書き写された「孝行長五郎二関スル下調書」(押立・川崎清家文書、昭和2年)という史料に褒賞の経緯や長五郎の経歴が記されていますので、その概略を紹介します。

長五郎の生い立ち

長五郎は元禄3年(1690年)押立村の農家に生まれました。長五郎の家はけっして裕福ではなく7間X3間半の小さな掘立柱の家に住んでいました。6歳の時に父がなくなり、14歳の時には同居していた姉夫婦が病死しました。そして結婚したものの妻が病死し、後妻も病死するという不運な目にあいました。その後、80歳を超す母と三人の子どもたちをかかえての苦しい生活が始まりました。このような境遇の中で、母親への孝行が続いたわけですが、その孝行とはどのようなものだったのでしょうか。同史料によると、いくつかのエピソードが紹介されていて、その内容は次のようなものです。

農作業の合い間に彼は薪をとって売りに出ていました。母親が生来の酒好きであったために、薪売りの帰りには必ず母のために酒を買って帰りました。そして夏の夜は、蚊にさされぬように徹夜で母の枕元で蚊を追い、冬の夜は、炉のそばに寝かせて、自分の衣服を脱ぎ母に着せました。

江戸幕府からの褒賞

このような行為が近隣の村々にまで伝わり、押立村の名主から押立新田を支配する代官へと報告されました。そしてさらに江戸幕府の寺社奉行で、関東各地の新田・治水政策を担当する関東地方御用掛という職についていた大岡越前守忠相まで報告されることになりました。大岡忠相は江戸の役所へ長五郎を呼び出し、彼の孝行をほめたうえで、銀子20枚と田7反歩を与えたと記録されています。

しかし大岡越前による褒賞は、単に彼の行為に感動して行われたものではなく、この時期に積極的に行われた享保改革の褒賞政策の一つと位置づけられ、幕府の農村支配の一環として実現したものであったようです。

長五郎は宝暦11年(1761年)に71歳の生涯を閉じましたが、それから48年後の文化6年(1809年)、狂歌師として知られた大田南畝(蜀山人)は、幕府の支配勘定役として多摩川見廻りの途中この地を訪れ、長五郎の話に感動して歌をよみ、彼の行為をたたえました。

(参考資料.「稲城市史」上巻第4編)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市郷土資料室

〒206-0823 東京都稲城市平尾1-9-1

電話番号:042-331-0660 ファクス番号:042-331-0660

稲城市 教育部 生涯学習課へのお問い合わせ