庚申塔(こうしんとう)

60日ごとにめぐってくる庚申の日に、講中の人たちが当番の家に集まり、一定の儀式のあと夜を徹して飲食を共にし、夜明けと共に解散するというのが庚申講の一般的な形です。これは江戸時代以降に農村で流行した庶民信仰であり、講の継続を記念して、供養のために講中の人々によって庚申塔が造立されるようになります。

庚申信仰の本来の姿については、いくつかの考え方があります。人間の体内にいる三尸の虫が、庚申の夜に天にのぼってその人の罪過を天帝に告げるために命をちぢめられるとする中国の道教の教えに仏教的な信仰が加わったとする考えや、中国の道教思想以前からの日本固有の神道から始まったとする考えがあります。いずれにしても、庚申信仰は平安時代の頃には貴族社会で行われるようになり、鎌倉・室町時代には武家社会にも広まったようです。江戸時代になって各地の農村で信仰され、造塔が盛んになります。

市内の庚申塔について見てみましょう。

現在40基が分布しており、年代的には、寛文4年(1664年)を最古として、1800年頃までが造塔の中心であったことがわかります。また建立場所は道路の拡幅などのために移動している場合が多く、地域的な分布の特徴を明らかにすることができません。

庚申塔の形態は、角柱(墓石形)のものが最も多く、次いで駒形、舟形等となっています。庚申塔の中央に彫られる主尊は、ほとんどが青面金剛で、他には地蔵菩薩や特定の尊像を彫らずに文字だけのものも若干みられます。

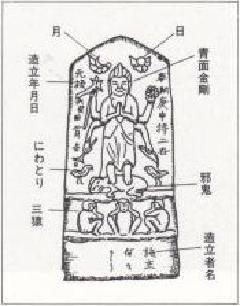

下の図は一般的な庚申塔の形を示したものです。邪鬼を踏みつける青面金剛が中央に立ち、青面金剛の神使である三猿は、見ざる、聞かざる、言わざるという謹慎の態度を示すと言われます。日待・月待信仰を意味する日月や、にわとりなども彫られます。

次に市指定文化財の庚申塔を紹介します。

威光寺境内に建立されている庚申塔は、貞享元年(1684年)に現在地の近くの山頂に造立され、後に威光寺境内に移されました。六角柱に笠をつけた石幢形の塔形は大変珍しく、また造立者の藤原能成は、当時この地を支配していた旗本加藤太郎左衛門能成と思われ、こうした領主による造塔は大変作例が少ないと思われます。

| 地区 | 数量 |

|---|---|

| 矢野口 | 9 |

| 押立 | 1 |

| 東長沼 | 7 |

| 大丸 | 6 |

| 百村 | 6 |

| 坂浜 | 6 |

| 平尾 | 5 |

合計:40

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市郷土資料室

〒206-0823 東京都稲城市平尾1-9-1

電話番号:042-331-0660 ファクス番号:042-331-0660

稲城市 教育部 生涯学習課へのお問い合わせ