旧報恩寺(ほうおんじ)の文化財

東長沼の常楽寺から京王線稲城駅をはさんで三沢川に至る一帯には、昭和38年頃までは亀山と呼ばれる丘陵地が連なっていました。その後の造成工事によって、この場所は平坦地となってしまいましたが、かつてはここに長沼城という中世の山城があったといわれています。近世には、安永3年(1774年)に黄檗宗宇治万福寺の末寺である大亀山光明院報恩寺が創建されます。明治30年代に報恩寺は廃寺となりますが、同寺が所有していた文化財の一部は、東長沼にあった太子堂に移され、以後大切に保管されることとなります(現在は太子堂が廃止されたため稲城市文化財収蔵庫保管)。

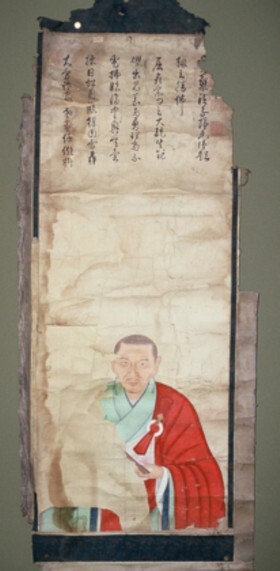

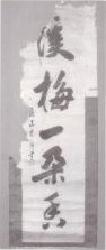

現在保存されている旧報恩寺所有の絵画、典籍類は11点で、17世紀後半から19世紀中頃にかけてのものです。宇治万福寺を創建した隠元禅師(隠元豆を伝えた中国の禅僧)真筆の費隠の像をはじめ、報恩寺を創建した初代住職東洲常勝筆による百癡和尚像や典籍類などがあります。また「金光明殿」と書かれた扁額と対聯も保存されています。これらの資料は、数少ない黄檗宗寺院の本末関係を知るうえで重要なものといえます。

| 名称 | 年代 | |

|---|---|---|

| 1 | 費隠の像(隠元筆) | 17世紀後半 |

| 2 | 百癡和尚像(東洲筆) | 18世紀後半 |

| 3 | 謙道恭公和尚像( ― ) | 安政4年(1857年) |

| 4 | 典籍1(開山和尚筆) | |

| 5 | 典籍2(梅祖大師筆) | 1700年前後 |

| 6 | 典籍3「雲晴八鏡開」(東洲筆) | 18世紀後半 |

| 7 | 典籍4「和気口山春」(東洲筆) | 18世紀後半 |

| 8 | 典籍5「渓梅一朶香」(東洲筆) | 18世紀後半 |

| 9 | 典籍6「明月印波心」(東洲筆) | 18世紀後半 |

| 10 | 典籍7 扁額「金光明殿」(大鵬筆) | 18世紀後半 |

| 11 | 典籍8 対聨( ― ) | 天保10年(1839) |

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市郷土資料室

〒206-0823 東京都稲城市平尾1-9-1

電話番号:042-331-0660 ファクス番号:042-331-0660

稲城市 教育部 生涯学習課へのお問い合わせ