地蔵菩薩塔(じぞうぼさつとう)

地蔵菩薩の信仰

地蔵菩薩の信仰は奈良時代に始ったと言われます。末法思想の盛んになった平安時代以降に広まり、庶民信仰の対象として盛んとなりました。この信仰は現世の苦しみや死後の世界にも通じる苦しみから免がれるための現世利益の信仰であり、衆生を救済する偉大な力をもち、大地の恵みを現わしたものと考えられています。

石仏として造られるようになるのは平安時代末期からであり、江戸時代になって庶民信仰の対象として広く農村に定着し、盛んに造られるようになりました。江戸時代に造られた石仏の中では地蔵菩薩塔が最も多く、まさに近世を代表する石仏といえます。僧形で左手に宝珠(望みをかなえるという宝の玉)、右手に錫杖(僧が持って歩くつえ)を持つ姿が一般的で、親しみやすい地蔵信仰の対象として普遍化していきます。

稲城市の地蔵菩薩塔

稲城市内には、現在40基の地蔵菩薩塔があります。造られた時期を見ると、寛文4年(1664年)から安政7年(1860年)の約200年間にわたっており、1700年代に最も多く造られていることがわかります。建っている場所は、旧道沿いや寺院の境内、墓地などに多く見られますが、最近の開発工事などのために元の位置にないものも多くなっています。地域的な分布状況は、矢野口、東長沼、坂浜に多く、やや集中した分布が見られます。

市内の地蔵菩薩塔の形態や内容を見てみましょう。形態は、丸彫りの立像22例、丸彫りの坐像7例、舟形光背の浮彫り立像9例、六面幢の浮彫り立像1例、丸彫り坐像と浮彫り立像が合体したもの1例の5種類に分けることができます。この中で六地蔵の形態をとるものが、9組みられます。造立者と信仰の関係を見ると、造立者は念仏講中によるもの16例、複数の人々によるもの9例、個人によるもの6例、不明9例です。これによると各地域で行われていた念仏講中の人々によって建てられたものが多いことがわかります。また造立者に女性が目立つことも注目されます。「女念仏講中」や「惣村女中」などと刻まれた例は、特に女性の信仰を集めていたことを示しています。地蔵菩薩信仰が他の信仰と結びついた例も見られます。庚申供養、経典供養、回国供養、橋供養などの銘文に見られるように、いろいろな信仰と関係をもっていました。

| 地区 | 数量 |

|---|---|

| 矢野口 | 10 |

| 押立 | 1 |

| 東長沼 | 8 |

| 大丸 | 3 |

| 百村 | 5 |

| 坂浜 | 8 |

| 平尾 | 5 |

合計:40

代表的な地蔵菩薩塔

次に市内の代表的な地蔵菩薩塔を紹介します。

まずページ一番上の写真は常楽寺境内にあり、寛文4年(1664年)造立の、市内で最も古い地蔵菩薩塔です。長沼村下新田の人たちによって建てられたもので、「念仏供養想衆十人庚申供養想衆七人」という銘文から、当時農村に広がりつつあった庚申信仰とも結びついていたことがわかります。また庚申塔としても一番古く、青面金剛が主尊として一般化する以前の古い形の石仏です。

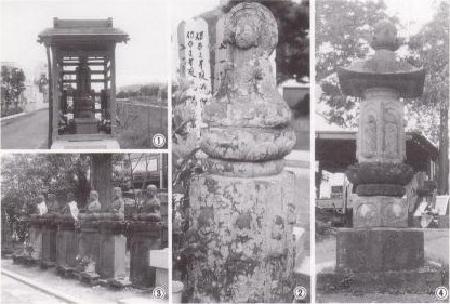

下の写真1は、東長沼の欄干橋のたもとに建つ「延命地蔵」とよばれる地蔵菩薩塔で、多くの民衆の信仰を受けて固有の名称が付けられたものです。市内にはこの他に「八兵衛地蔵」などの名称の付いた例があります。写真2は円覚寺境内に建つもので、丸彫りの坐像と台石の浮彫りの六地蔵が合体しためずらしい例です。写真3・4は六地蔵で、六道輪廻の苦界にいる亡者を救済する目的をもっています。3は六体の坐像で常楽寺境内に、4は六地蔵幢で高勝寺の旧参道の入口に建っています。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市郷土資料室

〒206-0823 東京都稲城市平尾1-9-1

電話番号:042-331-0660 ファクス番号:042-331-0660

稲城市 教育部 生涯学習課へのお問い合わせ