榎本家文書(えのもとけもんじょ)

百村の榎本家では、江戸時代の古文書81点を所蔵しています。古文書の内容は、検地帳(田畑を測量し・その結果を1村ごとにまとめた土地台帳)、五人組帳(年貢収納の保証、犯罪防止を目的として五人一組の連帯責任制をとらせた帳簿)、村絵図などで、江戸時代の百村の様子を明らかにする史料がそろっています。古文書の作成年代は、寛文7年(1667年)から明治3年(1870年)までの203年間にわたっています。貴重な近世文書の中でも、特に重要な基本史料を紹介します。(なお榎本家では、明治時代以降の近代史料も保存しています。)

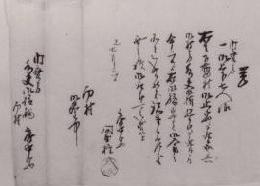

五人組連判一札(榎本家文書43)

元治2年(1865年)作成の五人組帳で、五人組の組内での取り決めや禁制項目が記されています。内容は、年貢上納に関する条項が一番多く、ついで悪人の召捕らえなどの治安維持に関するもの、土地の売買や質地など土地に関するもの、田畑の不作の禁や新田の奨励、役人の農民に対する非行排除などの規定などが箇条書きで記されており、その数は10項目に及んでいます。これらの禁制項目は、田畑永代売買禁止令や慶安の御触書などの江戸幕府の法令に対応して作られていることがわかります。

百村林開野帳(榎本家文書1)

元禄8年(1695年)に関東領国に施行された検地の際に作成されたと考えられる検地帳です。市内で行われた検地は、文禄3年(1594年)の坂浜村検地が最も古いことが知られていますが、現存する史料では、寛永3年(1626年)の平尾村検地に続いて、この元禄8年の百村検地が古く、江戸時代前期の百村の村落状況を知ることができる史料と言えます。

覚(御鷹方賄入用触)(榎本家文書49)

訓練した鷹を用いて獲物を捕獲する遊戯である放鷹は古くから行われていましたが、江戸幕府の歴代将軍も好んで放鷹を楽しみ、鷹場整備を進めました。五代将軍綱吉の時代に一時中止されましたが、八代将軍吉宗の時代に復活し、鷹場制度も整備・強化されます。市域の村々は、雑司ヶ谷組鷹部屋の鷹の訓練場である捉飼場に指定されており、鷹匠や鷹場関係役人の往来もひんぱんでした。この史料は、鷹場役人が下布田宿に宿泊するため、入用の品々(薪や炭・米など)を宿所まで届けるよう、府中宿の問屋(世話人)から百村の名主にあてて出されたものです。稲城の村々は鷹場役人往未のたびに荷物の運搬や物品の負担を行っていました。

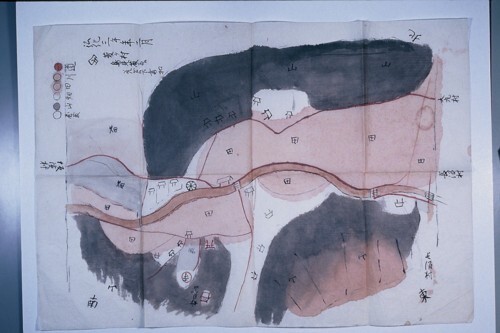

百村絵図(榎本家文書67・68)

榎本家には江戸時代に属する百村絵図が7点あります。このうち年代が明らかなのは、67と68の2点で、寛文7年(1667年)と弘化3年(1846年)に作成されたものです。67(寛文7年)の絵図は、長沼村と百村との間でおこった入会地の利用をめぐる争論の判決を記した絵図です。百村・坂浜村・大丸村の三か村で利用していた野に長沼村が入会利用したことで争論となり、幕府の評定所に訴えがなされました。判決は、長沼村の入会権を認めましたが、年貢の納入先を三か村の領主とするものでした。68(弘化3年)の絵図は大変簡略化した描き方の百村絵図で、道路・川・田・畑・山林・寺院・屋敷などが色分けして描かれています。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市郷土資料室

〒206-0823 東京都稲城市平尾1-9-1

電話番号:042-331-0660 ファクス番号:042-331-0660

稲城市 教育部 生涯学習課へのお問い合わせ