稲城市百村の蛇より行事

蛇より行事の歴史

京王相模原線の稲城駅から徒歩5分ほどの場所にある百村の妙見尊で、毎年8月7日に蛇より行事が行われます。この行事は、江戸時代初めの寛文2年(1662年)から始められ、北斗七星になぞられた百村の旧村民の中から選ばれた7名が、萱場から萱を刈り取り、これを奉賛会会員が集まって長さ100から150メートル程の大蛇の形に撚り上げ、妙見尊下の鳥居から石段に沿って安置するという行事です。この行事を行っている妙見寺は、天台宗の古刹で、江戸時代以来の神仏混交の影響が現在にまで残っているめずらしい寺院です。

妙見寺が文政5年(1822年)に刊行した『北辰妙見尊略縁記』には、この行事について次のように記されています。「寛文二年の春、諸国に疫病が流行した折、妙見宮の神木に大注連を張って北辰四天を祭り、また茅で三百間に及ぶ大蛇の如き大綱をつくって郷境の道の傍に置き、村内への疫病侵入を防いだことに始まり、一時中止の時期もあったが再開後は毎年茅の大蛇をつくって疫病を防ぐ祈願を行った」

このようにこの行事は寛文2年に始まり、一時中断したことがありましたが、以来毎年欠かさずに行われています。

蛇より行事の作業工程

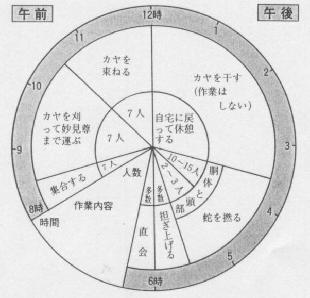

右の円グラフにそって、蛇より行事の作業工程をご紹介します。

- 萱を刈る

当番となる7人が午前8時頃に集って萱場へと向います。軽トラック3台分くらいの萱を刈って、妙見尊の鳥居前へ運びます。 - 萱を干す

刈ってきた萱を一握りくらいの小束にたばねて、鳥居の前に並べます。そして約3時間くらいそのままの状態で日に干します。当番の7人はこの間帰宅します。 - 蛇を撚る

午後の日ざしの中で十分に干した萱を使って、蛇の胴体と頭部を並行して作ります。蛇の胴体は、烏居前に丸太を組んで、そこにさしかけるようにして撚っていきます。三人が組んで、三つの小束を撚り合わせて一本の太い蛇の胴体となります。この作業と並行して、蛇の頭部を作ります。頭部は上アゴ、下アゴ、シタから構成され、最後に角を2本つけて完成します。 - 担ぎ上げる

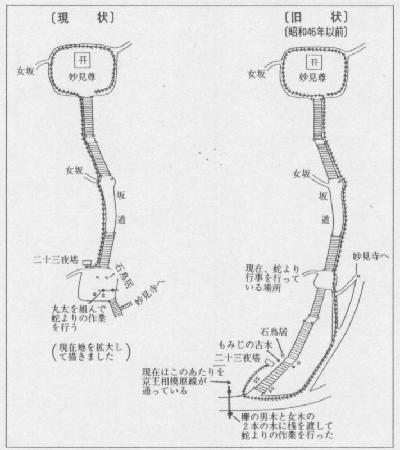

胴体と頭部ができ上がると、集った人々全員で蛇体の尾を先にして持ち、妙見尊の石段に沿って社殿の所まで担ぎ上げます。最後に頭部を二十三夜塔の前に置いて胴体とつなぎ合わせます。妙見寺住職が読経を行い、蛇の頭部に御神酒をふりかけます。蛇を担いだり触れると災難や病患から免れると信仰されています。 - 直会

鳥居前に関係者が集って飯食を共にし、無病息災を祈ります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市郷土資料室

〒206-0823 東京都稲城市平尾1-9-1

電話番号:042-331-0660 ファクス番号:042-331-0660

稲城市 教育部 生涯学習課へのお問い合わせ