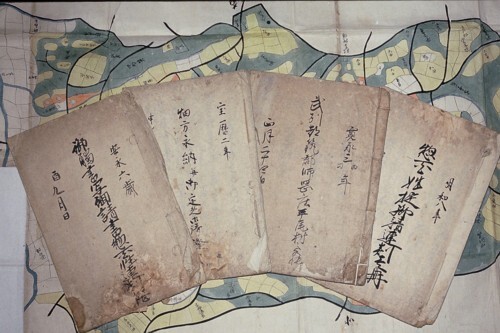

馬場家文書(ばばけもんじょ)

平尾の馬場家では、江戸時代の古文書50点を所蔵しています。古文書の内容は、検地帳、境界争いの訴訟文書、御触書、村掟、村絵図などで、江戸時代の平尾村の様子や当時の農民の生活を知るための貴重な史料がそろっています。古文書の作成年代は、寛永3年(1626年)から元治2年(1865年)までの239年間で、このうちの寛永3年の「武州都筑郡師岡庄平尾村之水帳」は、現在のところ市内で最も古い近世文書といえます。50点の古文書の中でも、特に重要な基本史料を紹介します。(なお馬場家では、明治時代以降の近代史料も保存しています。)

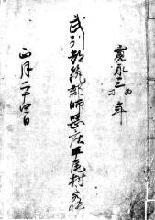

武州都筑郡師岡庄平尾村之水帳(馬場家文書1)

寛永3年(1626年)に作成されたもので、市内に残る検地帳のなかでは最も古いものです。内容は、土地の名所(所在地名)、位付け(上田、中田、下田等)、反別(土地一筆の面積)、名請人(耕作者あるいは耕作権者)などが記載されています。

差出申村堅メ惣百姓連判一札之事(馬場家文書15)

江戸時代中期頃になると、肥料供給源をもとめるために不正に他人の林野に入り、落葉や下草を盗みとる事件が多発します。これに対して、村落の内部で村掟が制定され、農民相互の監視体制が強化されます。この史料は、宝暦14年(1764年)に作成されたもので、「宅地や田畑に隣接する立木・落葉はもちろんのこと、林野や入会地の立木・落葉にいたるまで勝手に刈り取ってはいけない」とする村掟で、これに反した場合は、きびしい罰則を課しています。

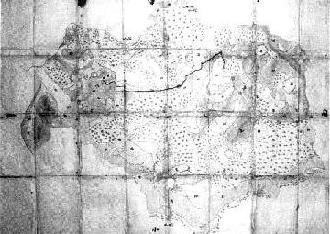

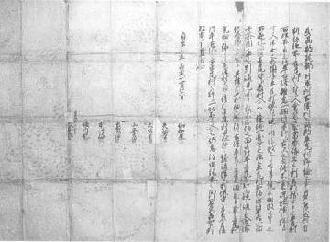

武州都筑郡片平村古沢村与同郡平尾村野論之事(馬場家文書4)

一定地域の村々が、山林や原野などを共同利用することがあり、この土地を入会地といいます。農業生産力が上昇するとともにその利用度が増し、しばしば争論が起こりました。稲城の村々でも入会地をめぐる争論が起こりましたが、最も注目されるのは、この史料で紹介する平尾村と隣りの片平村・古沢村との境界争いです。平尾村の野を片平・古沢両村民が入会利用したとして争論が起こりました。評定所は、双方の主張を確認し、関係資料を調査して判決をくだしました。その内容は、「平尾村が主張する新たな境界の設定は納得のいくものではないので、昔から存在していた2つの塚(入定塚と十三塚)を通る線を境界とする。今後は片平・古沢両村民は、平尾村の野に一切入会してはいけない。」というものでした。貞享3年(1686年)作成のこの史料は、表面が境界線を示した絵図、裏面が判決の内容を記した裁許状であり、「裁許絵図」とよばれています。

平尾村絵図(馬場家文書44・50)

平尾村全体の絵図が2点残っています。作成年代は記されていませんが、江戸時代に属する史料と思われます。田・畑・山林・家屋・社寺などが詳細に描き込まれています。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

稲城市郷土資料室

〒206-0823 東京都稲城市平尾1-9-1

電話番号:042-331-0660 ファクス番号:042-331-0660

稲城市 教育部 生涯学習課へのお問い合わせ